© Cimbo

Resilienza

Resilienza: molto più che “tenere duro”

Negli ultimi anni non si fa che parlare di resilienza.

È diventata una parola di moda, un termine passepartout che incontriamo ovunque: nei titoli dei giornali, nei post motivazionali, nei discorsi quotidiani.

Ma come accade spesso, l’abuso di un termine ne svuota il significato.

Io ho incontrato la parola resilienza per la prima volta intorno al 2001, in ambito osteopatico.

Mi fu presentata nella sua purezza originaria, come concetto preso in prestito dalla fisica dei materiali: rigoroso, concreto, preciso.

Oggi, invece, assisto con dispiacere a una vera e propria inflazione del vocabolo, spesso travisato anche da professionisti della mente.

Vediamo un bambino che supera un ostacolo e diciamo “che resilienza!”.

Oppure invitiamo qualcuno a “tenere duro” e lo definiamo resiliente.

❌ No.

La resilienza non è resistenza, non è tenacia, non è forza d’animo cieca.

Non è “non mollare”, “non piangere”, “non mostrare debolezza”.

E non ha nulla a che vedere con il machismo.

Le origini del concetto

Il termine deriva dal latino resilire, formato da re- (“indietro”) e salire (“saltare”).

Significa, letteralmente, rimbalzare, tornare indietro alla forma originaria.

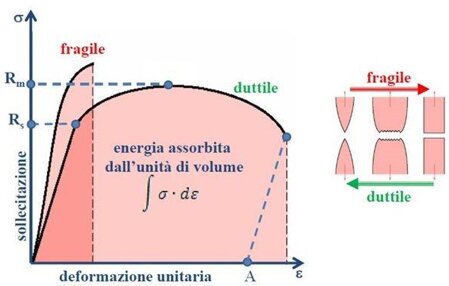

Nella fisica dei materiali, la resilienza indica la capacità di un corpo di assorbire energia durante un urto e di recuperare la forma iniziale senza rompersi. Il materiale resiliente non si oppone all’impatto, lo accoglie e lo assorbe, per poi tornare integro. È flessibile, non rigido.

Ecco perché, in senso figurato, la resilienza non ha nulla a che vedere con “resistere a tutti i costi”, ma con la capacità di cedere, deformarsi e poi ritrovare la propria forma.

Resilienza nei diversi ambiti

In fisica, è la capacità di un materiale di assorbire energia elastica: come il pavimento di una palestra che si deforma sotto il peso dell’atleta e poi torna in linea.

Nella tecnologia dei tessuti, è la proprietà di una fibra di riprendere il suo aspetto originario dopo una deformazione.

In ecologia, è la velocità con cui un sistema naturale ritorna al suo equilibrio dopo una perturbazione.

In tutti questi casi, la chiave è sempre la stessa: elasticità, adattamento, recupero.

E in psicologia?

In psicologia, dovremmo tornare a distinguere con chiarezza tra resilienza e resistenza. Essere resilienti non significa non cadere, ma sapersi rialzare.

Significa poter cedere, piangere, avere paura — e poi ritrovare equilibrio, fiducia e continuità interiore.

“Mi piego, ma non mi spezzo”. Questo è il vero motto del resiliente.

Se invece “tengo duro” sempre e comunque, prima o poi mi spezzo.

Come un tessuto le cui fibre sono cotte dal tempo: magari non si rompe subito, ma cede, si logora, si ammala.

Il corpo e la mente hanno il loro punto di rottura, e ignorarlo non è forza — è rischio.

La resilienza vera non ha scorciatoie

Non bastano i “5 trucchi per diventare resilienti” o le strategie cognitive dei “guru della mente”.

La resilienza autentica nasce da esperienze profonde, radicate nella nostra storia emotiva:

nella fiducia interiore, nel senso di consistenza, nell’autostima, nel sentirsi protetti e accolti.

Tutti elementi che si formano nei momenti cruciali dello sviluppo del Sé — e che, se si incrinano, possono essere risanati solo attraverso un lavoro terapeutico vero, esperienziale, corporeo, sensomotorio.

Non bastano le parole. Serve un percorso che coinvolga tutto il sistema – mente, corpo, emozione – per ritrovare elasticità, vitalità e forza autentica.

In sintesi

La resilienza non è una corazza. È una pelle viva, capace di adattarsi, assorbire, e poi rigenerarsi.

È la capacità di lasciarsi attraversare dalla vita, anche quando fa male, e poi ricominciare con più consapevolezza e morbidezza.

E forse, in fondo, essere resilienti significa proprio questo:

non diventare più duri, ma più vivi.

© Cimbo